一、什么是“二次创作”

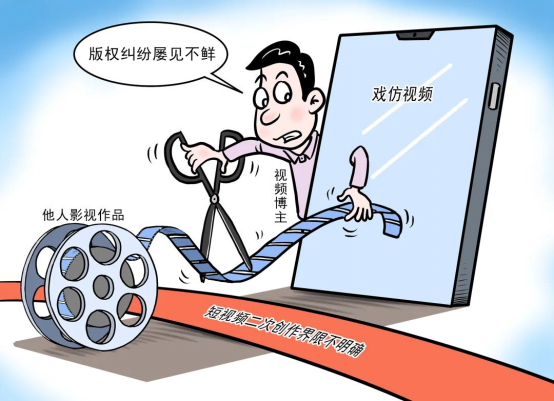

在互联网时代,刷“二创”短视频已经成为很多人追剧的一种方式。但与此同时,“二创”引发的包括版权纠纷等在内的诸多乱象,也受到大众关“二创”短视频究竟有何魅力?它与影视原作有着怎样的关系?

图2 (来源:视觉中国)

“二创”,又称“二次创作”,指的是将现有艺术作品通过剪辑、解说、改编等方式进行再次创作,生成新作品的行为。影响较大的“二创”作品可以追溯到2006年前后,有网友以电影《无极》等为底本,“二创”了一个短片,在网络上掀起讨论热潮。

如今,一些优质“二创”短视频逐渐摆脱复述原作剧情、拼接素材的老套路,从镜头、妆造、台词等各个方面开启“进化”之路,让作品更好看、内容更丰富。“二创”满足了观众的需求与期待,除了迎合了时下人们碎片化的阅读习惯,还丰富了原作的生命力。

“二创”短视频拥有庞大的创作者群体和粉丝群体,但围绕“二创”的争议也从未休止。流量风口之下,也可能引起一些人盲目追逐,进而迷失方向,产生一些乱象。比如“拿来主义”,有部分剪刀手超出“合理使用”的范围,在未经授权的情况下就对影视作品进行二次创作,甚至随意删减剧集情节,用粗糙的处理方式创作视频,进行商业化使用,这就可能构成侵权。又比如“张冠李戴”、“借题发挥”。

2018年12月26日,北京互联网法院对“抖音短视频起诉百度旗下的伙拍小视频”这一著作权纠纷案进行了一审宣判。宣判结果为:涉案的抖音15秒短视频虽然篇幅短小,但具备很强的独创性和正能量,应当受到《著作权法》保护。但百度在接到侵权通知后,及时删除了涉案短视频,不构成侵权,最终一审驳回了抖音的诉讼请求。

二、法律适用说明:合理使用≠随意使用

根据2020年11月11日实施的《中华人民共和国著作权法》第二十四条,以下情形可不经著作权人许可,不支付报酬使用作品:

为个人学习、研究或欣赏,少量复制他人已发表作品;

适当引用他人已发表作品进行评论;

对公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像;

法律、行政法规规定的其他情形。

合理使用需满足"必要性+适当性"双标准,即使符合情形之一,也不能影响原作品的正常使用,且不得以营利为目的。

图1 (来源:中华人民共和国著作权法2010_百度百科)

三、合规创作不容忽视

创作自由不等于法律真空,掌握合理使用边界,既能保护原创者权益,也能让文化发展走得更远。在知识共享与版权保护并行的时代,视频剪辑成为一项越来越普及的技能,AI等新技术也降低了影视“二创”的门槛。你我皆是观众,同时也可以是创作者。在尊重版权的前提下,应当执着地追求“内容为王”,优质的“二创”应具备原创性。同时,更应摒弃畸形化的流量思维,努力磨炼真本事,积淀个人账号的差异化价值。